新疆景观膜结构体系发展概况。

随建筑制作安装技术、计算机、设计数值分析理论与方法的发展,膜结构体系不断演变进化,包括充气膜、张拉膜、以及新型膜结构体系。

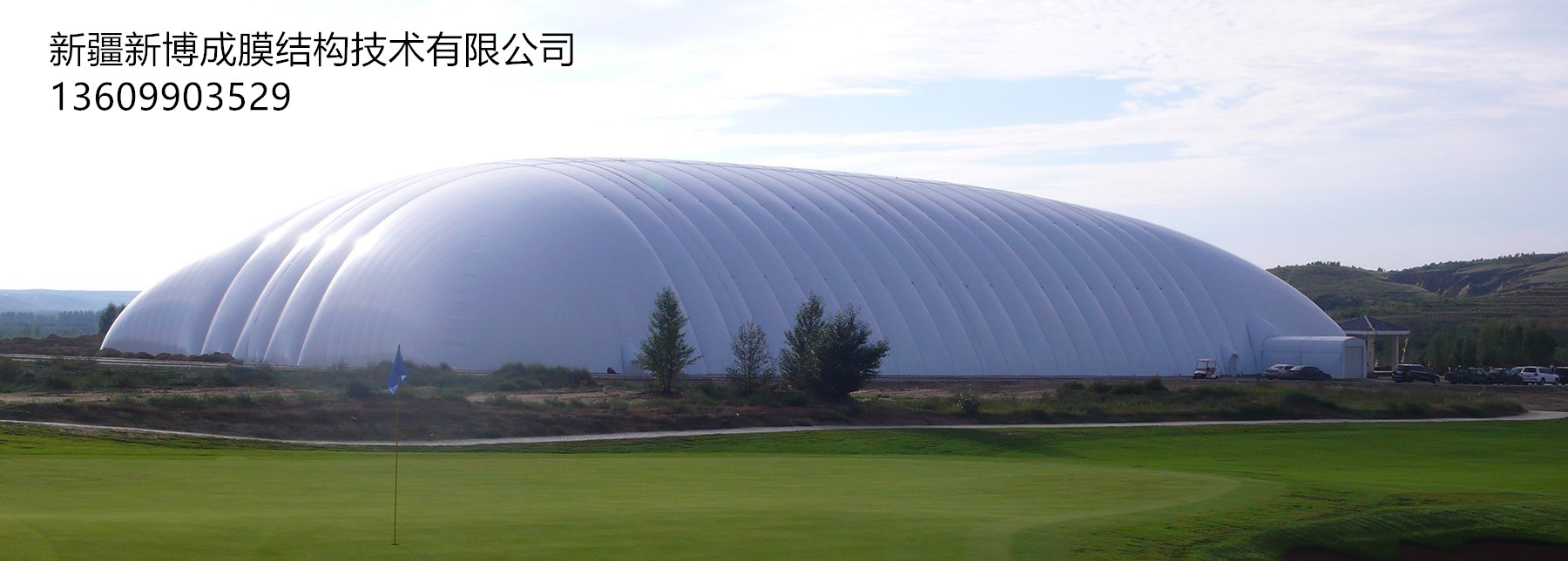

(1)气承式充气膜

1917年,英国人W.Lanehester发明了一种充气膜作为野外医院建筑屋面,这是一种安装便捷、造价经济的屋面体系,但他本人并未建成[2]。

1946年,美国人WalterBird建成第一个现代充气膜结构,多谱勒雷达穹顶(DopplerRadome),直径15m,矢高18.3m,采用以玻璃纤维为基布氯丁二烯橡胶为涂层的膜材。1950-1970年间,相继在美国、德国等地建造大量类似穹顶,最大直径达到60mt[2,4]。

1970年,日本大阪世博会(EXPO’70)为膜结构发展提供了契机。因日本多地震,且展馆多位于软土地基,因此,展馆宜采用轻结构体系。由DavidGei—get完成结构设计的美国馆,首次建成了大跨低轮廓(小矢高)气承式膜,平面为139mx78m椭圆,B类膜。

1972-1984年,由David Geiger设计,Birdair公司在美国建成银色穹顶(SilverDome,220mxl59m)等7座大型气承式膜结构,但多数膜穹顶被证明难以有效抵抗恶劣气候条件而维持正常使用。1985年,银色穹顶因强风和暴雪几乎完全毁坏。

1988年,日本建成东京穹顶(ToykoDome)。虽然气承式膜结构技术达到了一个新的台阶,但之后世界各地再也没建造大型气承式公共膜建筑[2,4,10]。

气承式膜结构在索穹顶体系出现之前,创造了一段大跨建筑的辉煌发展史。

(2)气囊式充气膜

与气承式充气膜在大跨建筑取得的成就相比,气囊式充气膜对膜建筑发展以及对大跨建筑的贡献显得“渺小”。EXPO’70日本富士馆为气囊拱构成屋面。

如果您想了解更多关于新疆遮阳棚膜结构和新疆张拉膜结构等信息,敬请随时关注我们的网站,或者前来公司参观洽谈!